Miedo, Resentimiento y Elecciones

Comprender la conexión entre la emocionalidad del miedo y el resentimiento en el contexto electoral es crucial para una sociedad democrática saludable.

COACHING POLÍTICO

Miedo, Resentimiento y Elecciones

En el complejo panorama de las elecciones presidenciales, la emocionalidad juega un papel crucial, especialmente cuando se trata de sentimientos puestos en la campaña como forma de incitación al miedo y al resentimiento. Estos dos elementos emocionales, a menudo entrelazados, pueden influir de manera significativa en las decisiones del electorado. Sobre todo cuando se caratula como “campaña del miedo” de uno y otro lado.

Comprender la conexión entre la emocionalidad del miedo y el resentimiento en el contexto electoral es crucial para una sociedad democrática saludable. La educación cívica que promueva el pensamiento crítico y la empatía pueden desempeñar un papel vital en contrarrestar la manipulación emocional y fomentar decisiones informadas en el proceso electoral.

El miedo, siendo una emoción básica, todos los seres humanos la sentimos, ha sido hábilmente utilizado por líderes políticos para movilizar a sus seguidores. La creación de narrativas que resalten amenazas percibidas, ya sean reales o imaginarias, puede generar un ambiente de inseguridad que impulse a los votantes hacia opciones que prometen soluciones contundentes…irrealizables, utópicas o distopicas….ni siquiera importa. El efecto ya está generado.

El resentimiento, a menudo alimentado por percepciones de injusticia o desigualdad, puede convertirse en un motor de cambio en las elecciones. Los candidatos que capitalizan el resentimiento existente pueden resonar con sectores de la población que se sienten desfavorecidos, ofreciendo un canal para expresar su malestar a través del voto.

¿Hay conexiones entre Miedo y Resentimiento?

En muchos casos, el miedo y el resentimiento se entrelazan, creando una sinergia emocional que puede ser explotada políticamente. Los líderes que logran presentar un enemigo común como causa de los problemas percibidos pueden consolidar el apoyo de aquellos que temen por su seguridad y sienten resentimiento hacia supuestas fuentes de injusticia.

Pero tener miedo no está mal, tampoco bien. Es una emoción de las denominadas básicas por Paul Eckman, en la que se ponen en juego algunas cuestiones a tener en cuenta. Lo primero es que el miedo aparece para cuidarte…para cuidarte de lo que está por venir. Sea imaginario o “real” el miedo contrasta tus recursos frente a las circunstancias y evalúa si avanzar o no. Si alguien te cuenta que algo va a pasar, en lugar de caratularlo como “campaña del miedo” sería mucho más efectivo para tu vida evaluar la posibilidades de que eso suceda. Con lo cual, en este caso, el miedo podría ser funcional para cumplir con vos, para cuidarte. El contrario de quienes no tienen miedo, son los temerarios. Ahora bien, no tener miedo implica riesgos que podrían hasta matarte. Por ejemplo, no tener miedo de caminar en una cornisa en un edificio, o cruzar una avenida sin respetar el semaforo o correrle una carrera al tren para cruzar…El miedo, te cuida. Y si hay una campaña…del miedo, lo importante es preguntarte de qué te está cuidando.

¿Cuál es el impacto que podría tener en las Elecciones presidenciales la utilización del miedo y resentimiento?

El vínculo entre estas emociones y las elecciones presidenciales podría tener consecuencias significativas. Los votantes impulsados por el miedo y el resentimiento pueden optar por candidatos que prometen respuestas rápidas y soluciones radicales, incluso si estas no son necesariamente las más racionales o efectivas.

¿Pero esto sucedió en algún momento de la historia?

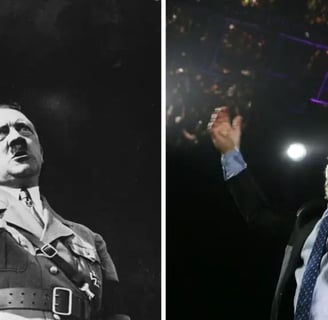

Un ejemplo histórico que ilustra la conexión entre el miedo, el resentimiento y las elecciones presidenciales es la Alemania de la década de 1930. Durante ese tiempo, Adolf Hitler y el Partido Nazi capitalizaron el miedo y el resentimiento después de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica.

El miedo a la inestabilidad económica se combinó con el resentimiento hacia los tratados de paz que impusieron duras condiciones a Alemania y la humillación nacional que eso generó. Hitler utilizó estas emociones para consolidar el apoyo popular, presentándose como un líder fuerte capaz de restaurar la grandeza de Alemania.

La retórica basada en el miedo a la amenaza de los enemigos externos y el resentimiento hacia aquellos considerados responsables de los problemas del país resonaron con muchos votantes. Este contexto emocional contribuyó significativamente a la ascensión de Hitler al poder en las elecciones de 1933, marcando un período oscuro en la historia.

¿Pasó en algún otro momento?

Si bien la situación en Alemania en la década de 1930 es un ejemplo más extremo, se pueden trazar algunos paralelismos emocionales que pueden observarse en la presidencia de Carlos Menem en Argentina durante la década de 1990.

Menem asumió la presidencia en un momento de crisis económica y social. Utilizó una retórica que apelaba al miedo de la población frente a la inestabilidad económica, la inflación y la falta de empleo. Tenía solo dos frases resonantes en su campaña que las repetía y repetía: “revolución productiva” y “salariazo”. Además, capitalizó el resentimiento hacia las élites políticas tradicionales y presentó su liderazgo como una alternativa fuerte y decisiva. Se mostraba como un outsider de la política, todos usaban traje y el poncho. Los demás candidatos eran de las grandes urbes y él del “interior profundo”. Los demás eran los “fuertes” y él el débil.

La conexión emocional entre el miedo a la inestabilidad y el resentimiento hacia las instituciones existentes contribuyó al apoyo popular que llevó a Menem a la presidencia en 1989, en su reelección de 1995 hubo algunos cambios en su manera de comunicar y hacer que empezaron a mostrar que no era quien decía ser. Sin embargo, meses antes de las elecciones lanzó créditos para la clase media. Al momento de las elecciones, amenazaban con que los créditos se iban a disparar porque Menem era el único que podía seguir sosteniendo el 1 a 1 (un peso valía un dólar).

En Argentina, durante la presidencia de Carlos Menem en la década de 1990, se implementaron políticas económicas que incluyeron una serie de reformas neoliberales, como la privatización de empresas estatales, la apertura económica y la adopción de medidas de libre mercado. Este proceso de privatización, decían, buscaba modernizar la economía y atraer inversiones extranjeras. Eso no pasó. Se destruyó el salario de los trabajadores, se vendieron empresas estratégicas nacionales, se dilapidó la incipiente industria, entre otras varias consecuencias como los indicadores sociales, las personas… Ese extenso proceso de privatización de empresas estatales se enmarcó en la denominada "Convertibilidad", un plan económico que buscaba estabilizar la economía argentina a través de la fijación de la paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense.

¿Cómo se logró eso concretamente? Vendiendo la mayoría de las empresas nacionales. Trenes, subtes, energía, telefonía, tierras, etc, etc.

Sin embargo, es importante destacar que cada contexto histórico es único, y los factores específicos que influyen en las elecciones pueden variar. No obstante, conocer la historia nos permite no repetir algunas cosas.

¿Pero cuál era el argumento promisorio para que lo voten a Menem? Por esos tiempos se argumentaba que la transferencia de estas empresas al sector privado fomentaría la eficiencia, reduciría la burocracia y atraería inversiones extranjeras. Además, se esperaba que la privatización ayudara a mejorar la situación financiera del país al reducir la carga de las empresas estatales sobre las finanzas públicas. ¿Te suena actual?

¿Y quiénes conformaron la compra en la década del 90?:

Durante la década del 90 en Argentina, la privatización de empresas estatales atrajo inversiones de diversos actores, tanto nacionales como internacionales. Algunas de las privatizaciones más significativas incluyeron sectores como las telecomunicaciones, la energía y la infraestructura.

Inversionistas Nacionales:

Grupo Clarín: Un importante conglomerado de medios de comunicación que diversificó sus inversiones durante este período.

Grupo Perez Companc: Una empresa argentina con intereses en el sector energético que participó en la privatización de empresas petroleras y gasíferas.

Inversionistas Internacionales:

Telecom Italia: Participó en la privatización del sector de las telecomunicaciones en Argentina a través de la adquisición de acciones en empresas como Telecom Argentina.

Repsol (España): Adquirió YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), la principal empresa petrolera estatal argentina en ese momento.

Enron (Estados Unidos): Participó en la privatización del sector de la energía en Argentina a través de la adquisición de empresas eléctricas.

France Télécom (Francia): Estuvo involucrada en la privatización del sector de las telecomunicaciones en Argentina.

Eso es lo que pasó en la historia cuando se “rifó” la Argentina. Entiendo tu enojo, entiendo tu frustración por ver y sentir que no funciona como te gustaría. Pero esto que te promete Milei, ya pasó en Argentina. Y fue mucho peor. Preguntate ¿a quien le conviene en este contexto que la Argentina sea barata en términos de pesos contra dolares?. ¿A quien le conviene que el dolar salga cada vez mas caro y el peso tenga cada vez mas ceros?. Están preparando el terreno para comprar todos los recursos naturales de acá, de TÚ Argentina. Y lo peor es que como en la época de Menem, vos como yo que trabajamos no nos va a tocar un peso. Pero sin lugar a dudas, nadie puede amar lo que odia.

Puede ser que estemos mal en muchos aspectos y que haya que trabajar en muchos otros, pero vos como persona…si tuvieses una uña rota, ¿te cortarías la pierna?.

El domingo yo elijo a la Argentina, apuesto a la esperanza, al amor, a la construcción de diálogos y una mesa grande entre oposición y gobierno. Voto a Massa no por convicción sino para evitar que volvamos a vivir lo que yo viví en los 90´ y algunos en el 76´ Porque además la candidata a vicepresidente reivindica la dictadura militar.

De vuelta, entiendo que estés enojado, frustrado y/o con miedo. Yo también creo que hay mucho por mejorar, pero eso no se logra destruyendo, eliminando, matando, exterminando (todos los verbos que utiliza Javier Milei en sus discursos) .

Nunca elijas hacer algo desde el odio, el rencor, el enojo.

Hace 40 años que venimos sosteniendo Democracia. Cada 2 años hay elecciones. Sigamos construyendo. A gente como Milei le digo NO. Espero que vos también.

Ojalá esta nota te permita reflexionar. Yo amo mi país, sé todo lo que podría generar que aún no lo está haciendo. Tengo dos hijos y lo que yo haga, quiero que tenga sentido para sus vidas en el futuro. Para mí sería más fácil hacer silencio, no exponerme, sin embargo creo que estamos en un momento culmine para nuestra democracia. Quiero que ellos vivan en paz, quiero que tengan la posibilidad de estudiar, de tener salud, de tener oportunidades y yo también. Espero que vos también desees eso y mucho más. Con Milei, no.

Lionel H. Moraña

(Nota realizada el 22 de octubre de 2023)